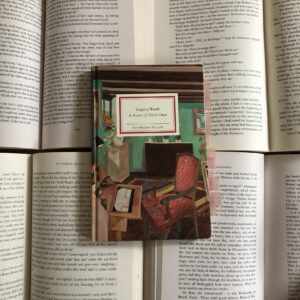

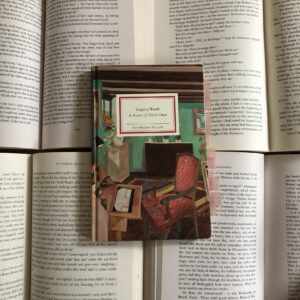

„A Room of One’s Own“ von Virginia Woolf (Bild: Johanna Jendrysek)

Ein Zimmer für sich allein und 500 Pfund im Jahr – schon könnten Frauen gute Literatur schreiben. Zumindest wenn es nach Virginia Woolf geht. Aber was haben diese beiden Sachen mit der Fähigkeit gute Bücher zu schreiben zu tun?

In ihrem Essay A Room of One’s Own (zu deutsch: Ein Zimmer für sich allein) geht Virginia Woolf der Frage nach, wieso Frauen in der Vergangenheit keine nennenswerte Literatur hervorgebracht haben. Die meisten Männer sind der Ansicht, dass Frauen nun mal keineswegs so große Künstler sein könnten wie sie selbst. Woolf sieht aber andere Ursachen: Zum Beispiel, dass Frauen lange keinen Zugang zu Bildung hatten. Frauen wurden jahrhundertelang klein gehalten und jede noch so motivierte Autorin musste sich letztendlich dem System beugen – ihr wurde jegliche Möglichkeit verwehrt, ihr Werk öffentlich zu machen.

Und nicht nur das, selbst wenn eine Frau schließlich etwas schrieb, wurde es zumeist als unwichtig abgetan. Denn während Fußball, Sport und Krieg als ,wichtige Themen‘ eingeordnet wurden und demnach lesenswert erschienen, galten Inhalte, die sich mit Gefühlen oder Kleidung beschäftigten als trivial und demnach absolut nicht lesenswert.

Es sind viele Aspekte, die Frauen in ihrer kreativen Freiheit einschränkten. Woolf hält fest, dass intellektuelle Freiheit von materiellen Gegebenheiten abhängig ist. Ohne ein wohlhabendes Heim und die Zeit, sich mit dem Verfassen von Literatur in Ruhe und Stille zu beschäftigen, ist das Hervorbringen lesenswerter Texte fast unmöglich. Aber wenn dies gegeben ist, können Frauen – ebenso wie Männer – durchaus bewundernswerte Texte hervorbringen.

Den Beweis dafür halten wir nicht nur mit diesem Buch von ihr in unseren Händen.

Die englische Version gibt es für 7,29€, die deutsche für 12€ bei Thalia zu kaufen.

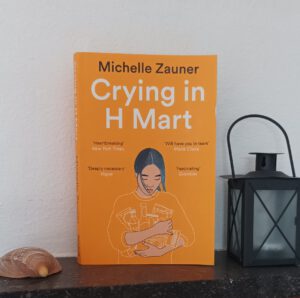

Michelle Zauners Debut ist eine autobiographische Nacherzählung über ihr letztes Jahr mit ihrer krebskranken Mutter. Gerade als die beiden sich nach Jahren des Streits wieder einander angenähert haben, kommt die Diagnose und verändert Michelles Leben schlagartig: Sie stellt ihren Jugendtraum von einer Musikkarriere hintenan und zieht zurück ins Elternhaus, um sich um ihre Mutter zu kümmern. Es folgen Berichte über fehlschlagende Chemotherapien, lange Krankenhausaufenthalte und letzte Worte – unterbrochen durch Rückblenden in Michelles Kindheit, die stark durch die wankelmütige Beziehung zu ihrer Mutter geprägt ist.

Michelle Zauners Debut ist eine autobiographische Nacherzählung über ihr letztes Jahr mit ihrer krebskranken Mutter. Gerade als die beiden sich nach Jahren des Streits wieder einander angenähert haben, kommt die Diagnose und verändert Michelles Leben schlagartig: Sie stellt ihren Jugendtraum von einer Musikkarriere hintenan und zieht zurück ins Elternhaus, um sich um ihre Mutter zu kümmern. Es folgen Berichte über fehlschlagende Chemotherapien, lange Krankenhausaufenthalte und letzte Worte – unterbrochen durch Rückblenden in Michelles Kindheit, die stark durch die wankelmütige Beziehung zu ihrer Mutter geprägt ist.

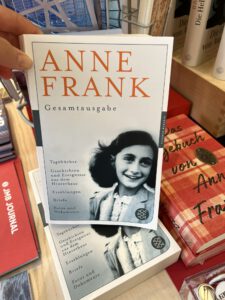

Die wohl berühmteste Tagebuchschreiberin aus dem zweiten Weltkrieg würde heute möglicherweise ihren 95. Geburtstag feiern, wenn sie nicht zusammen mit 6 Millionen anderen Jüdinnen und Juden von den Nationalsozialisten ermordet worden wäre.

Die wohl berühmteste Tagebuchschreiberin aus dem zweiten Weltkrieg würde heute möglicherweise ihren 95. Geburtstag feiern, wenn sie nicht zusammen mit 6 Millionen anderen Jüdinnen und Juden von den Nationalsozialisten ermordet worden wäre.